Code&Mode's blog

速度感とイタリア未来派

未来派の持つスピード感は、現在の表現と比較しても、特異に抜け出ている。イタリア未来派は、ファシズムとの共鳴により、一時は政治的な文脈の解釈によって否定的に扱われたが、その前衛性によって直ちに再評価され現在に至っている。イタリア未来派で紹介される数々の作品群のなかでは、ほとんど取り上げられないが、おそらく未来派の画家たちは、もっともオートバイを描いた画家たちなのではないかと思われる。

速度感とイタリア未来派

未来派の持つスピード感は、現在の表現と比較しても、特異に抜け出ている。イタリア未来派は、ファシズムとの共鳴により、一時は政治的な文脈の解釈によって否定的に扱われたが、その前衛性によって直ちに再評価され現在に至っている。イタリア未来派で紹介される数々の作品群のなかでは、ほとんど取り上げられないが、おそらく未来派の画家たちは、もっともオートバイを描いた画家たちなのではないかと思われる。

アートとAI

AIにいろいろとやらせるのは楽しい。プロンプトをうまく書くと、考えられないくらいにうまい具合に、静止画像も動画像も作り出す。システムが介在するものほど得意に生成できる。従って、多くの事務仕事などはAIの得意な範疇である。専門性が必要だった会計や法律なども、これまでの参照と解釈というパターンに単純化して大部分を片付けることができる。

アートとAI

AIにいろいろとやらせるのは楽しい。プロンプトをうまく書くと、考えられないくらいにうまい具合に、静止画像も動画像も作り出す。システムが介在するものほど得意に生成できる。従って、多くの事務仕事などはAIの得意な範疇である。専門性が必要だった会計や法律なども、これまでの参照と解釈というパターンに単純化して大部分を片付けることができる。

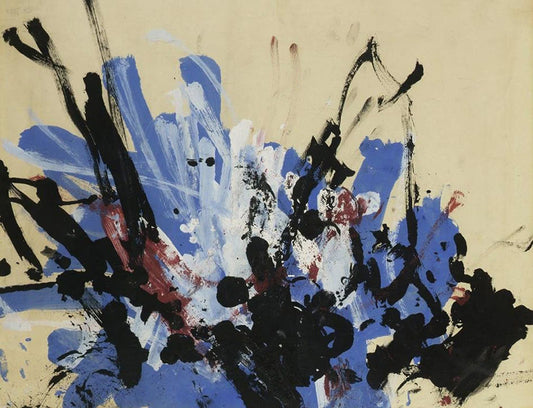

経済動向と芸術

1930年代のアメリカでは、経済不況期の連邦美術計画(Federal Art Project, FAP)のようなプロジェクトを実施し、失業中の芸術家に公共的な仕事を依頼して支援した。当時としても、かなり特別なことで、アメリカ唯一のものだった。それが後の抽象表現主義のアーティストの登場に、サポート以外の何かを与えている。芸術と社会とはどのように関連しているのだろうか。

経済動向と芸術

1930年代のアメリカでは、経済不況期の連邦美術計画(Federal Art Project, FAP)のようなプロジェクトを実施し、失業中の芸術家に公共的な仕事を依頼して支援した。当時としても、かなり特別なことで、アメリカ唯一のものだった。それが後の抽象表現主義のアーティストの登場に、サポート以外の何かを与えている。芸術と社会とはどのように関連しているのだろうか。

ミームの現在

進化生物学者、動物行動学者のリチャード・ドーキンスが定義した「ミーム」memeは、「文化的遺伝子」とも言うべきものだ。彼がこの言葉を世に出して、その概念は、生物学を超えて多くの分野にも広く世間に広まった。 しかしこのミームも含めて、前世紀末に出てきた様々な生物学にも連なった文化的な概念は、それなりに大幅に変化を遂げているように思える。現在のそこにはネットが介在している。ネットによって、文化的な伝播が大きく変わったのだが、それはメディアの特性として広く伝わるというだけでなく、変化の周期が早くなって起こる「変異」にある。

ミームの現在

進化生物学者、動物行動学者のリチャード・ドーキンスが定義した「ミーム」memeは、「文化的遺伝子」とも言うべきものだ。彼がこの言葉を世に出して、その概念は、生物学を超えて多くの分野にも広く世間に広まった。 しかしこのミームも含めて、前世紀末に出てきた様々な生物学にも連なった文化的な概念は、それなりに大幅に変化を遂げているように思える。現在のそこにはネットが介在している。ネットによって、文化的な伝播が大きく変わったのだが、それはメディアの特性として広く伝わるというだけでなく、変化の周期が早くなって起こる「変異」にある。

非対称性 asymmetry

「情報の非対称性」とは情報が不均衡、一方が他方よりも情報を持っていて「情報格差」のある状態で、もともと金融取引などに関して経済学でもっぱら言われてきたことだ。現在は、情報が一方に片寄っていたり、秘匿されている状態であることの諸事例にも使われたりする。 情報論での概念だが、誰でもこのような状態については経験的に理解しているだろう。情報保有の不均衡は、必ず多く持っている方に有利に働く。

非対称性 asymmetry

「情報の非対称性」とは情報が不均衡、一方が他方よりも情報を持っていて「情報格差」のある状態で、もともと金融取引などに関して経済学でもっぱら言われてきたことだ。現在は、情報が一方に片寄っていたり、秘匿されている状態であることの諸事例にも使われたりする。 情報論での概念だが、誰でもこのような状態については経験的に理解しているだろう。情報保有の不均衡は、必ず多く持っている方に有利に働く。